I robot scrivono. Possono comporre brevi testi, concisi racconti composti raccogliendo fatti e notizie come se fossero ciliegie. I robot scrivono ed è ridicolo, perché il senso della scrittura è quello di mettere in fila le idee e un robot ne ha bisogno quanto io abbia bisogno di farmi crescere i baffi per assomigliare a un gatto. Comunque, in questi due giorni interi passati a letto, crocifisso alle lenzuola da dolori influenzali che sembrano un castigo divino, di notizie così, di un mondo che pensa al futuro senza consapevolezza del presente, ne ho lette anche troppe. Sono stanco e devo ancora raccogliere le forze per recapitarmi, stasera, in un piccolo teatro di provincia per vedere, ascoltare, sperimentare i Baustelle.

Entriamo a teatro dopo un apertivo scarso, il mio bagnato solo da acqua naturale locale. Una bustina di Oki in mano è il manifesto rock’n’roll dei i miei quaranta. Il posto mi appare minuscolo, sembra il diorama di un teatro serio e io non faccio alcuna fatica a sentirmi uno di quegli scheletrini colorati a mano con i piedi incollati al terreno.

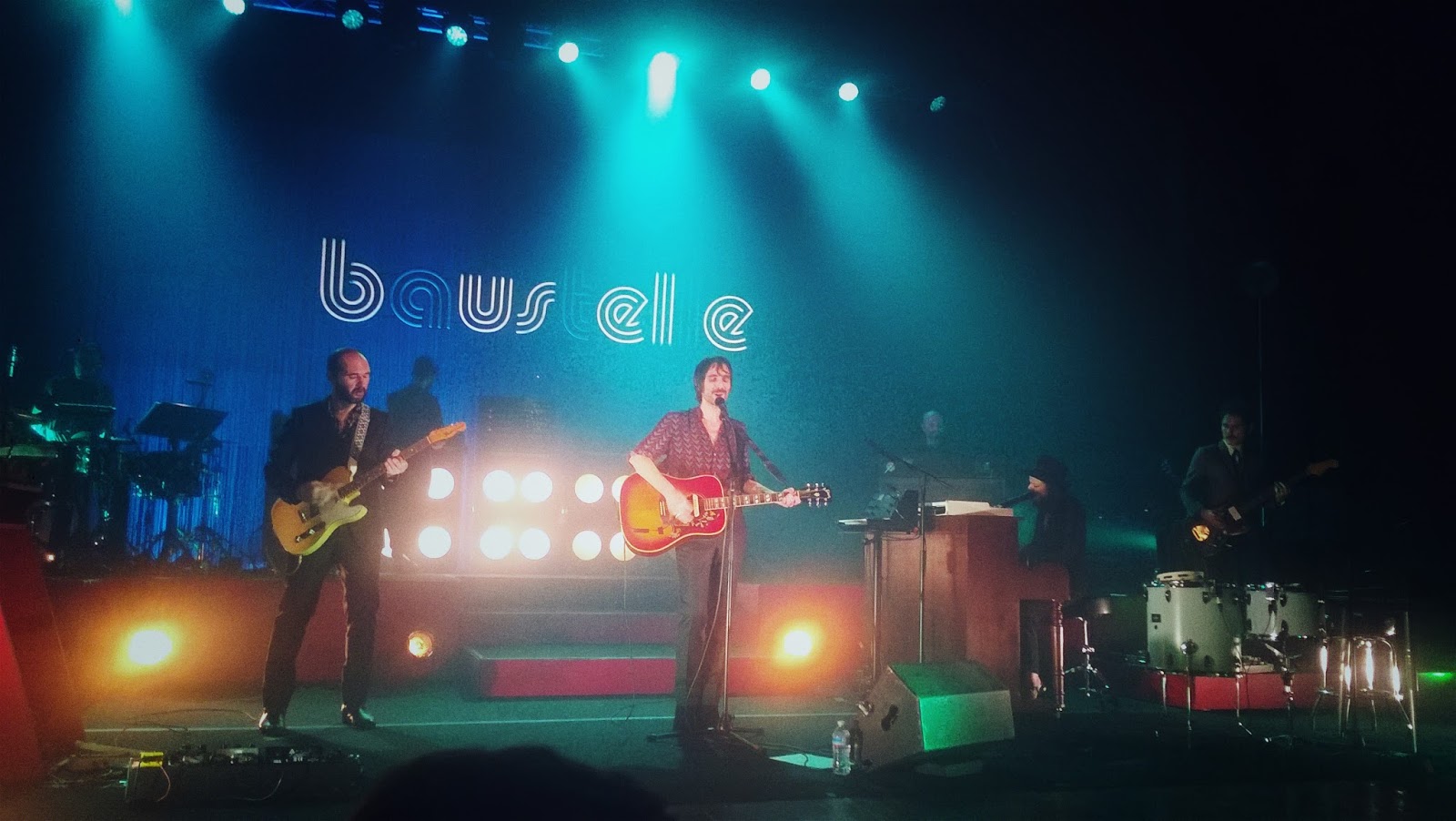

Il pubblico, secondo l’amico Tarp, è tutto tesserato PD. Elegante, ma non troppo. Sdrucito, ma non troppo. Alternativo, ma non troppo. Entusiasta… no: troppo entusiasmo rompe il fascino dell’intellettuale da Instagram. Strumenti galleggiano sul palco come oggetti in attesa di recupero dopo un naufragio. Si spengono le luci e confondo un buffo personaggio vestito da donna, che aprirà il concerto con qualche astruso pezzo acustico, con Rachele Bastreghi. È ora di cedere all’Oki.

Scende la febbre e sale l’adrenalina. Il sound della prima parte del concerto è completamente diverso dai live degli ultimi tour. Intenso, denso, entra dentro. Stona con l’ambiente teatrale, con queste sedie fisse da tempo immemore, con questi stucchi che sembrano coprire vecchi ricordi scomodi. È perfetto però per il mio stato precario e alimenta la mia passione alterna per l’essere spettatore lontano, distaccato come può essere solo chi sceglie di vivere nell’occhio del ciclone.

La prima parte del concerto si concentra sull’ultimo album. Francesco (beh: come si parla di un cantante famoso? Si usa il suo nome, come se dovessimo pensare alla possibilità reale di una qualsiasi confidenza?) è etereo, immerso in se stesso pur non avendone lo spazio materiale, vista la sua magrezza irreale. Rachele invece è l’anima che vibra e rimane viva solo perché si consuma.

Sui pezzi degli album precedenti, con stili perversamente diversi, il sound a volte mi sembra perdere un battito, ma forse è solo il dopo febbre. Rachele sale la scala della passione, pezzo dopo pezzo. Francesco, giacca a parte, è lo stesso dell’inizio di concerto: lei no, ha trascinato la musica, lasciandosi trascinare.

Davanti a noi due ragazzi si alzano e chiamano il pubblico perché dimostri il suo entusiasmo alzandosi in piedi. Ingenui, credono ancora che la forza di volontà da sola possa produrre risultati di qualche genere. Troppe biografie di Steve Jobs, troppe false impressioni sul genere umano.

Il pubblico, alla fine, cede, ma solo quando lo chiede, quasi sottovoce, Francesco Bianconi. Il gran finale segue la consueta sceneggiatura: i pezzi più attesi, poi un bis che sorprende. Applaudo e torno spettatore distaccato. Scruto uno alla volta i volti degli otto elementi che stasera componevano i Baustelle e vedo la felicità di aver concluso per bene il lavoro che c’era da svolgere. Solo gli occhi di Rachele, infine, si velano di emozione. Un velo di passione che, solo per un attimo, spezza il duro confine che c’è tra il palco e la realtà, tra lei e noi, tra ciò che dura e ciò che è destinato a finire. Perché “niente dura per sempre, nemmeno la musica”.

Il cinema ci allena a guardare il mondo con distacco, eppur col massimo coinvolgimento. A immaginare, potendo pur tornare alla realtà. A giocare col fuoco, bruciandoci quel tanto che basta a farci sentire vivi. Sono un formatore in competenze relazionali, appassionato di racconti e di sviluppo personale.

Lascia un commento